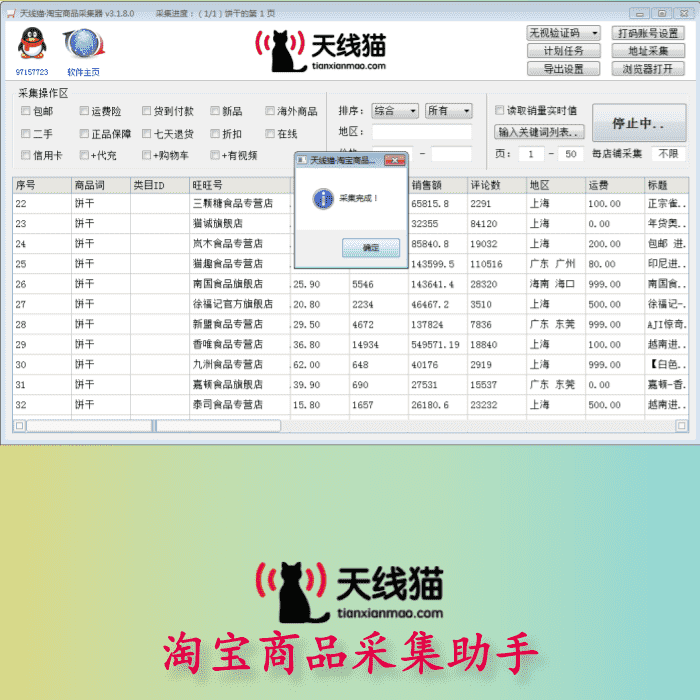

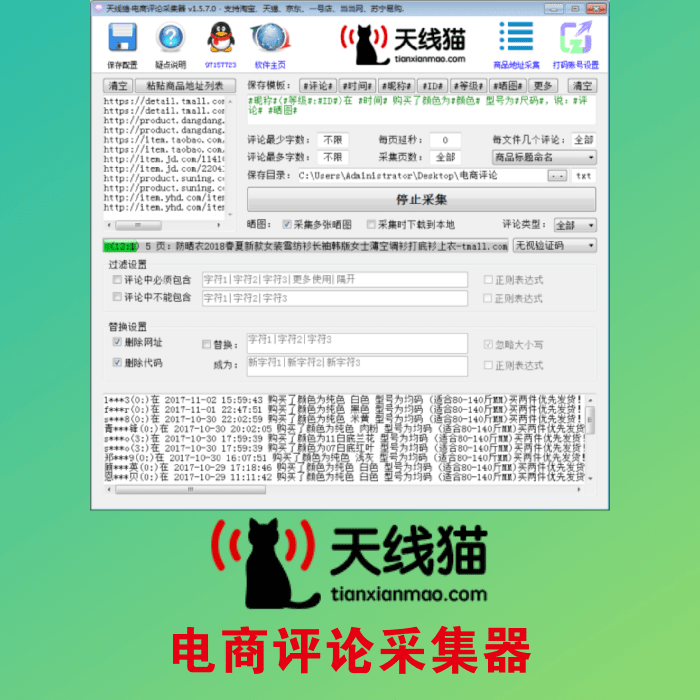

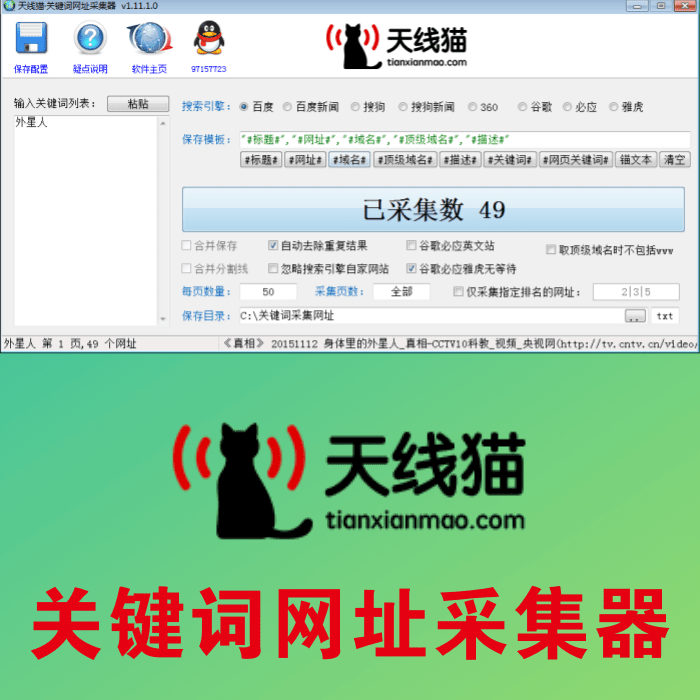

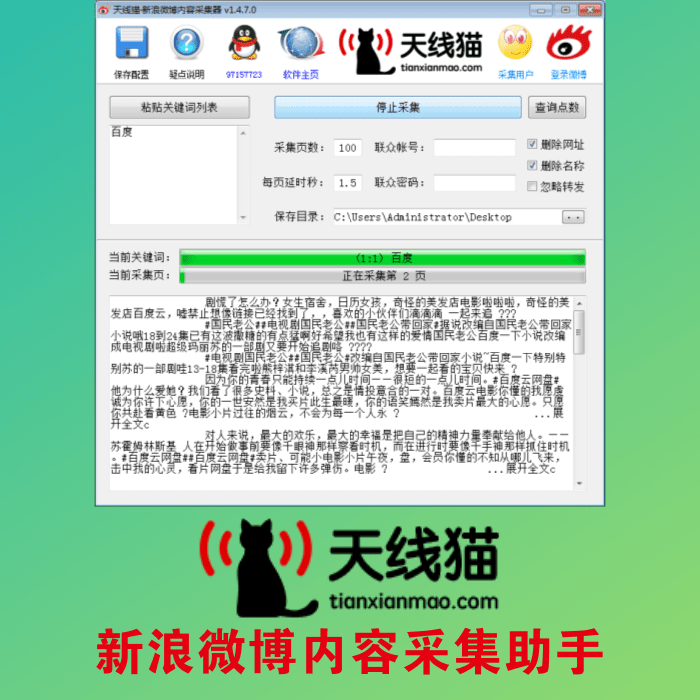

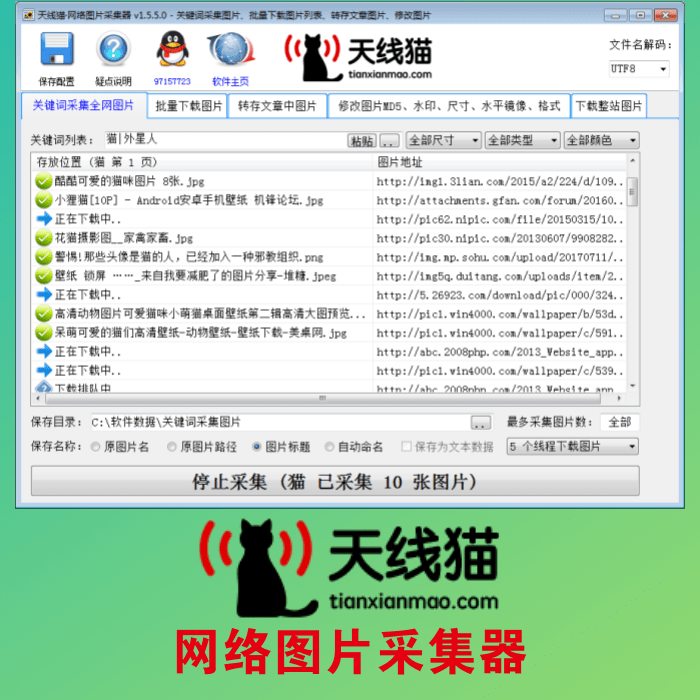

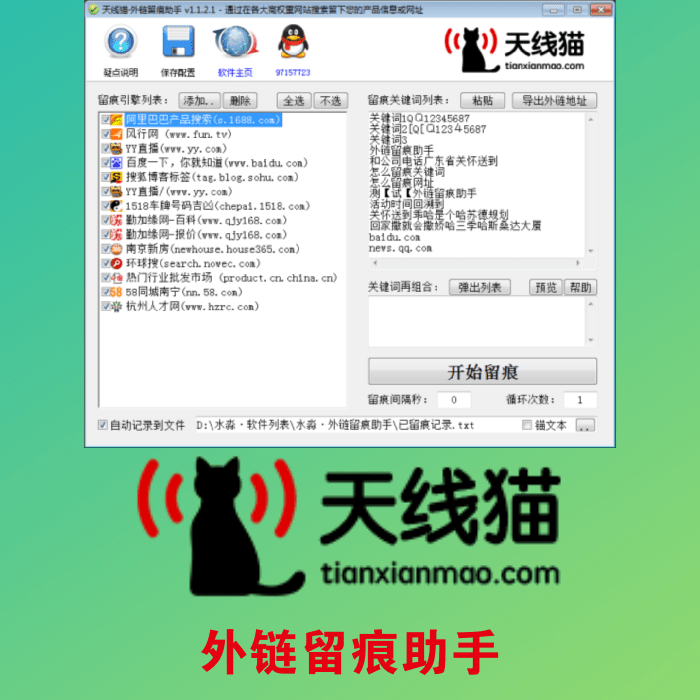

近年來,互聯(lián)網(wǎng)公司用戶信息泄漏事件頻發(fā),并非京東一家中招。2015年5月,蘇寧易購也出現(xiàn)用戶訂單信息大范圍泄露事件,致使很多用戶被騙;2016年3月,唯品會也被媒體曝出網(wǎng)絡圖片采集器,其平臺用戶訂單信息在一些QQ群被肆意買賣。

3月10日,在騰訊舉辦的《如何對個人信息販賣說NO》沙龍上,騰訊安全管理部專家何欣介紹,目前,個人信息買賣已經(jīng)形成分工明確、非常結構化的黑色產(chǎn)業(yè)鏈:信息泄露——傳播交易——應用獲利。

公安部此次破獲的案件也證實了這一點。據(jù)警方介紹,在這個由96人組成的犯罪團伙中,“有人專門負責竊取公民個人信息,有人通過技術手段把這些公民個人信息整理建成數(shù)據(jù)庫,還有一部分人把這些整理建庫完的數(shù)據(jù)直接拿出來使用,有出售的、有交換的……形成一個黑色產(chǎn)業(yè)鏈”。

何欣表示,由于個人信息販賣已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈,要進行打擊對抗,也需要借助整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的力量,“用產(chǎn)業(yè)鏈來對抗產(chǎn)業(yè)鏈”。

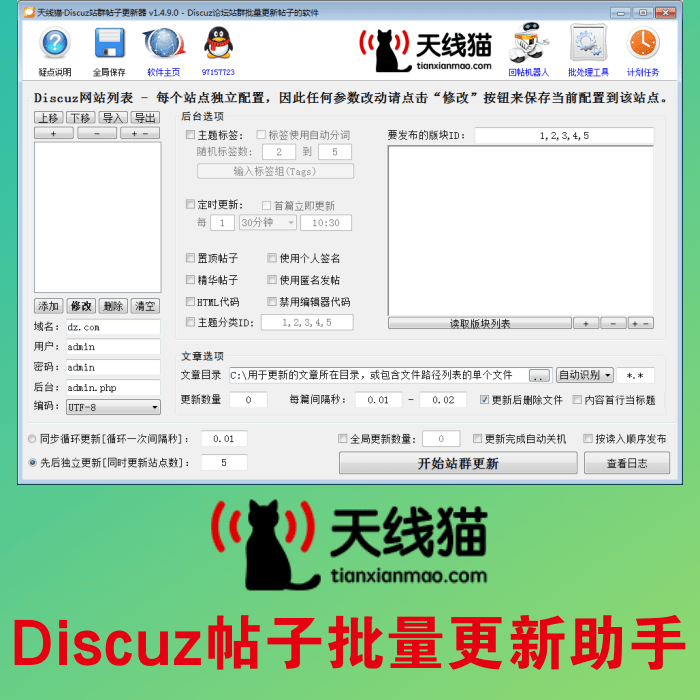

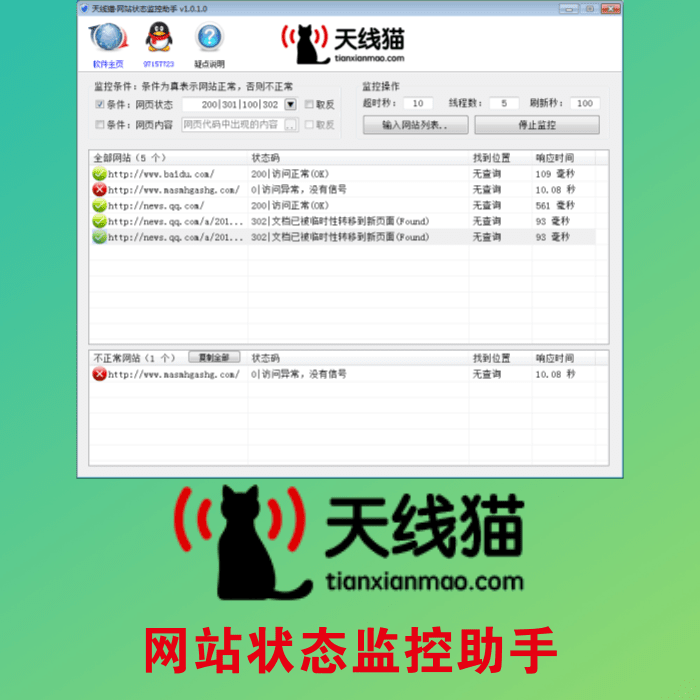

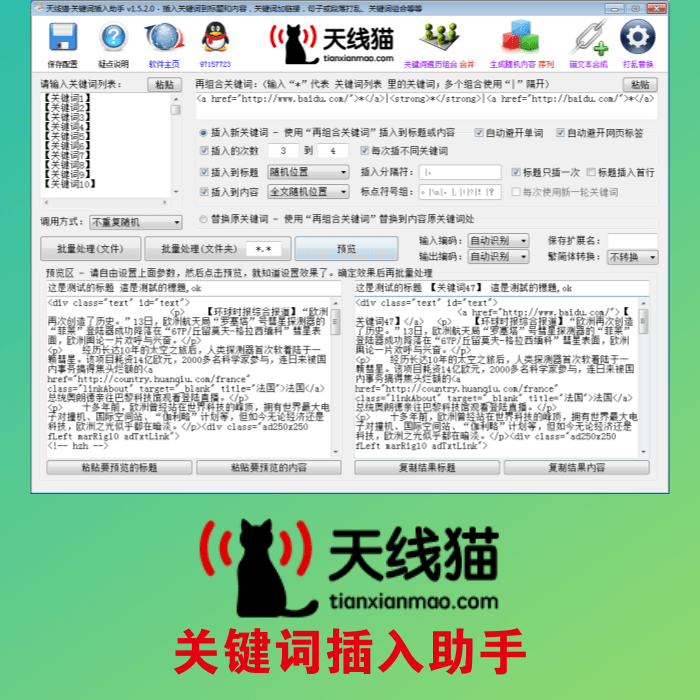

對于一些黑產(chǎn)分子利用QQ平臺傳播販賣個人信息的現(xiàn)象,何欣介紹,騰訊采取了兩種方式予以打擊:第一種是安全策略,即通過研究從事個人信息販賣的犯罪分子的行為模式特征,使用一些關鍵字詞去對群組的資料、頭像和間接等公開資料進行核查。

何欣透露,從2016年年初到現(xiàn)在,騰訊已經(jīng)查處涉及個人信息販賣的QQ群4700多個,關停了相關QQ賬號3500多個。

另外一個途徑便是舉報,近期騰訊上線了侵犯公民個人信息的舉報標簽,期望通過此舉更快、更有效地處理收到的舉報信息,更快地核查、打擊黑產(chǎn)分子。

不過,這些舉措并不能將利用社交軟件進行傳播、交易用戶個人信息的黑產(chǎn)分子一網(wǎng)打盡。何欣表示,一方面,從事個人信息販賣者會不斷變換關鍵詞,甚至采用一些特別隱諱的名稱,使得主動打擊變得更加困難;另一方面,排查關鍵詞只能用于公開的場景,而很多黑產(chǎn)分子會通過隱私的交流環(huán)節(jié)來販賣個人信息,這就使得技術手段和人工核查都難以覆蓋。

IDF互聯(lián)網(wǎng)威脅情報實驗室聯(lián)合創(chuàng)始人萬濤對法治周末記者表示,犯罪分子在從事黑產(chǎn)時,可能會通過QQ等即時通訊工具、各種支付方式進行溝通聯(lián)絡洗錢,而目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在打擊黑產(chǎn)時受困于諸多“忌諱”和限制,多“各掃門前雪”,也使得打擊的線索無法匯聚。

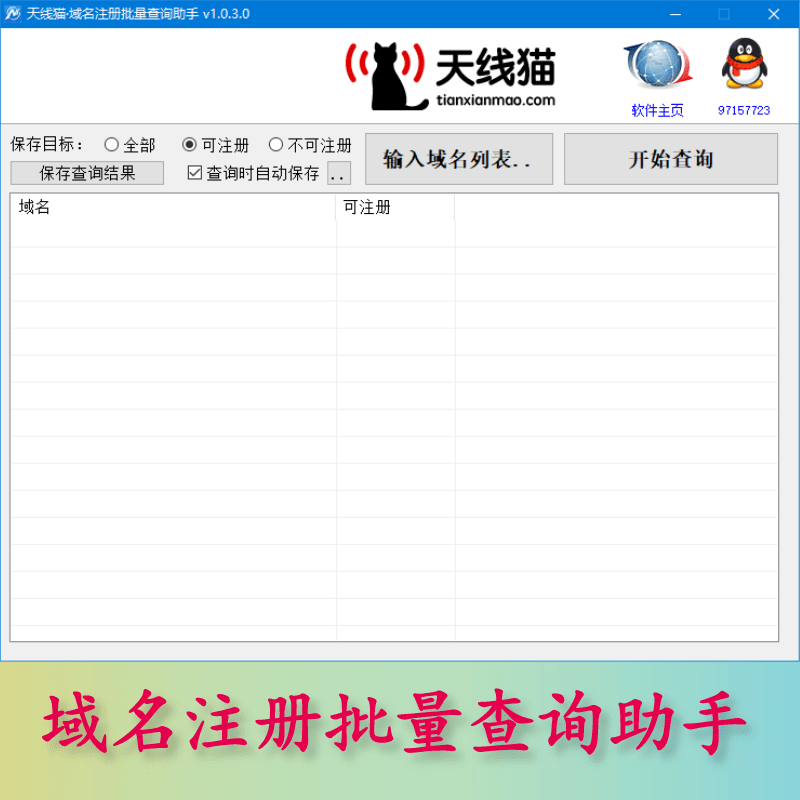

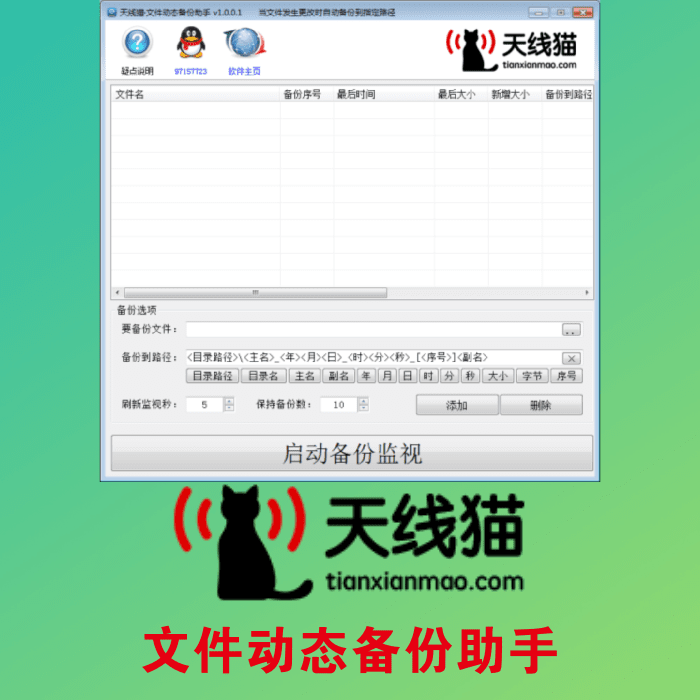

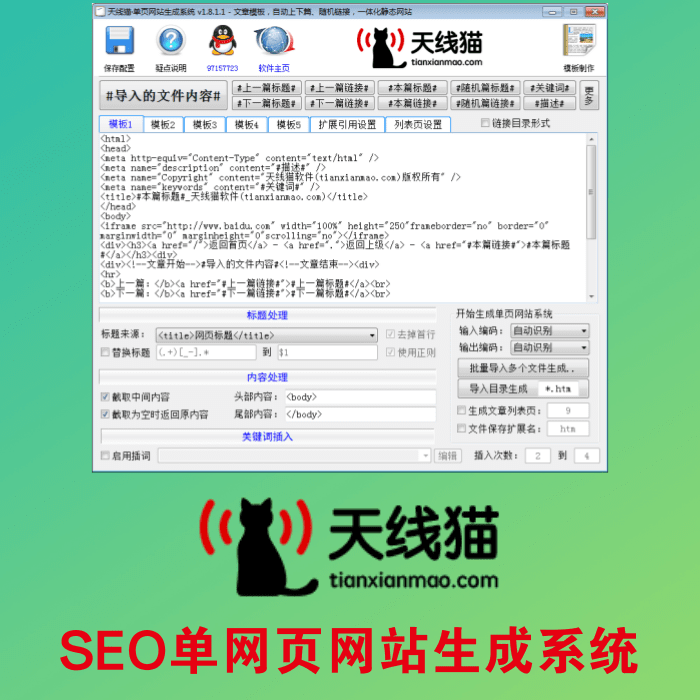

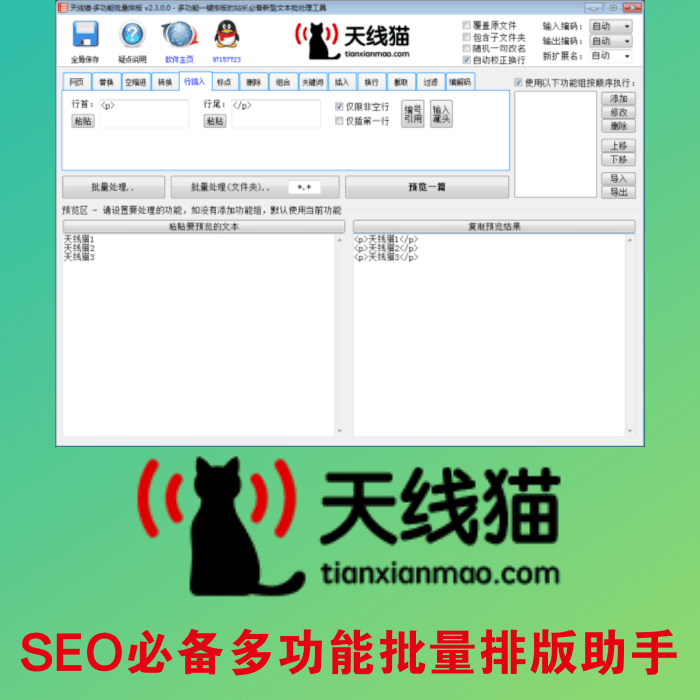

何欣建議,要打擊黑產(chǎn)需要整個產(chǎn)業(yè)聯(lián)合起來,共同打造安全生態(tài)圈。而此案就是騰訊與京東在聯(lián)合打擊信息安全地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈的日常行動中發(fā)現(xiàn)的線索,并及時向警方進行了提供網(wǎng)站圖片采集軟件。

萬濤也建議,政府牽頭成立專業(yè)組織,建立跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的配套機制和保障措施,讓互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間的安全團隊可以合法地分享線索信息,協(xié)同發(fā)力,提升打擊黑產(chǎn)的力度。

須借鑒“最小采集理念”

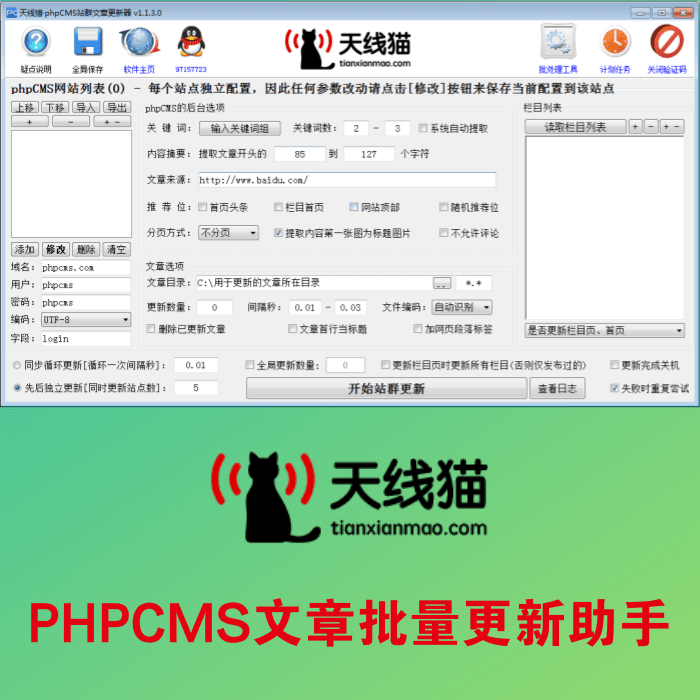

除了用產(chǎn)業(yè)協(xié)作對抗黑產(chǎn)外,何欣認為,還需要加強源頭的保護,“因為我們發(fā)現(xiàn)很多犯罪分子會直接入侵到不同的機構網(wǎng)站,盜取大量的公民個人信息圖片采集程序 ,所有在源頭上掌握公民個人信息的機構,都應該加強自身的安全防護能力”。

在該案中,犯罪團伙中的翁某、韓某鵬就是采取技術手段,入侵多家互聯(lián)網(wǎng)機構的網(wǎng)站,盜取了大量的用戶信息。

公安部第三研究所網(wǎng)絡安全法律研究中心主任黃道麗在接受法治周末記者采訪時表示,2012年出臺的《全國人大常委會關于加強網(wǎng)絡信息保護的決定》,第一次從法律層面規(guī)定了網(wǎng)絡服務提供者保障個人信息安全的技術措施和補救措施義務;2016年11月7日通過的網(wǎng)絡安全法進一步強化了這一要求,并增加了告知用戶和向主管部門報告的義務。

黃道麗表示,雖然網(wǎng)絡安全法自2017年6月1日起正式施行,實質上,我國相關法律法規(guī)中對相關主體實施技術措施的安全保護職責早有詳盡規(guī)定,如《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》(公安部令33號)、《互聯(lián)網(wǎng)安全保護技術措施規(guī)定》(公安部令82號)等。

“此次破獲的50億條個人信息買賣案件,犯罪嫌疑人主要通過入侵信息系統(tǒng)的方式獲取的個人信息,但是被牽涉企業(yè)是否采取了技術措施和其他必要措施確保用戶的個人信息安全;在企業(yè)已知悉所存儲、處理的信息已發(fā)生泄露和丟失的情況下,是否采取了合理的補救措施,防止信息繼續(xù)泄露,是否及時告知用戶以避免造成更大的損失,都是關注的焦點。”黃道麗說。

2015年8月通過的刑法修正案(九)新增了拒不履行網(wǎng)絡安全管理義務罪,網(wǎng)絡服務提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡安全管理義務,經(jīng)監(jiān)管部門通知采取改正措施而拒不改正,致使用戶信息泄露,造成嚴重后果的,單位不僅將被判處罰金,直接負責的主管人員和其他直接責任人也將會被追究刑事責任。黃道麗認為,這一條款從刑法角度上強化了網(wǎng)絡服務提供者的安全管理責任,在這樣的法律背景下,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必須更加重視用戶個人信息的防護。

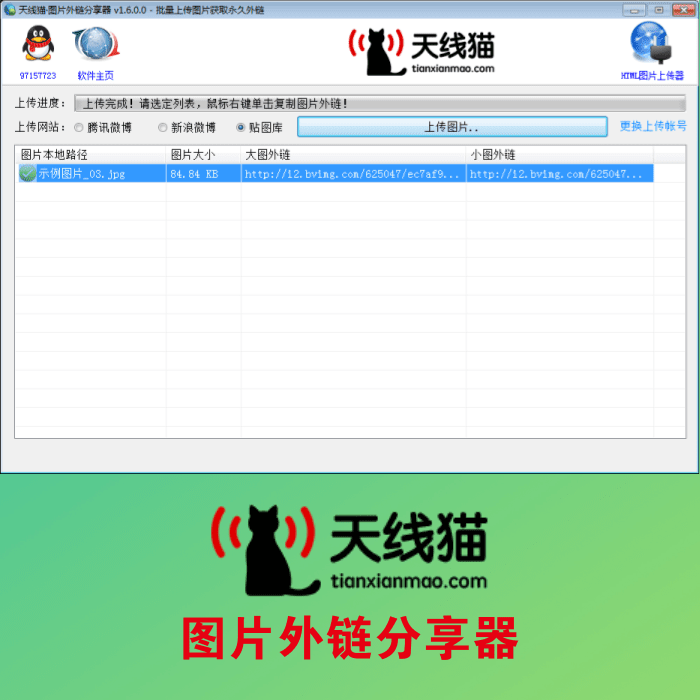

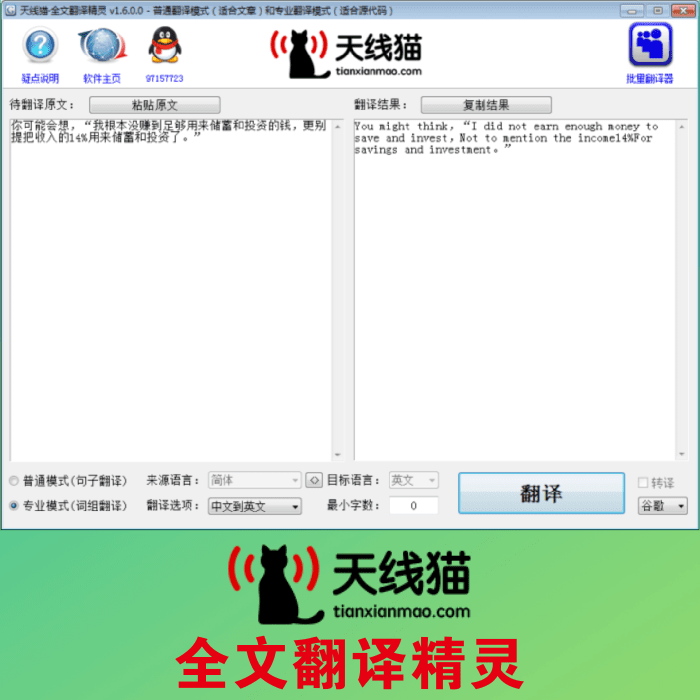

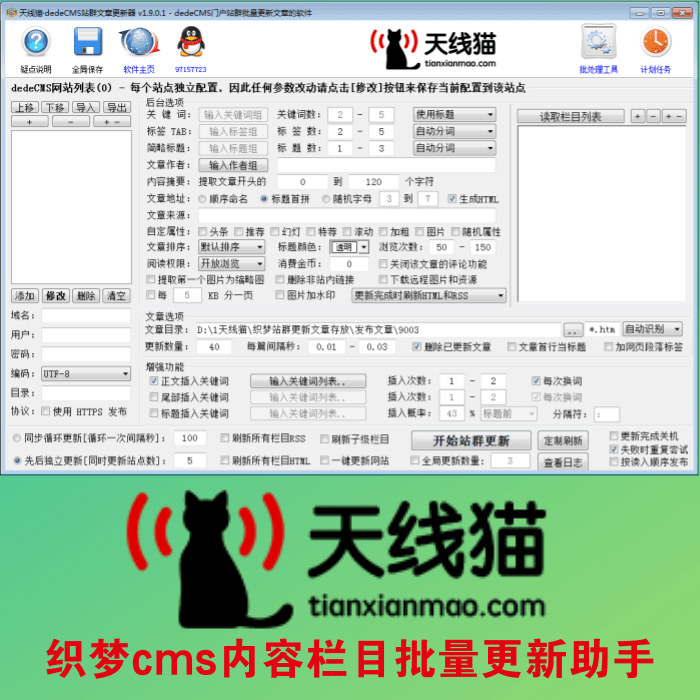

中國社科院法學研究所研究員、國家信息化專家咨詢委員會委員周漢華則認為,在大數(shù)據(jù)時代圖片采集器,無論是公權力機構,還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),在網(wǎng)絡信息安全方面最好的防護便是“不該要的別要,如果采集過多,自然會增加防護的負擔”。周漢華介紹,目前發(fā)達國家已經(jīng)普遍采納了“最小采集理念”,這值得我國反思。

北京律師張新年一直關注互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的用戶信息保護狀況,鑒于很多公民個人信息泄漏事件多是“內鬼”所為,他在接受記者采訪時表示,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不僅要完善網(wǎng)站系統(tǒng),從技術層面上保障數(shù)據(jù)信息安全,也要重視人員管理,加強對涉密員工法律意識培訓的力度,防止他們鋌而走險。

文章地址:http://www.meyanliao.com/article/other/ycyldkcyl.html