“這是我三刷綠皮書。”

2月25日,北京博納悠唐國際影城,馬云坐在放映廳的C位,親自到場等待《綠皮書》的點映開幕。

作為阿里影業2021年全球化布局的重要作品,《綠皮書》在海外斬獲奧斯卡小金人,在國內上映3天票房突破1億,屬奧斯卡引進片中票房表現優異者。

過去一年,《綠皮書》、《我不是藥神》這些熱門作品都帶有阿里影業的印記,它們也為阿里影業的增長注入強心劑。

不過,光輝成績背后,阿里影業也在承壓。

據阿里影業2021財年年報顯示,其繼續虧損2.54億元,但同比去年已收窄近10億元,不過阿里影業更名后累計超過35億元的虧損,證實影業留下的“窟窿”還很大。

填坑,也是阿里影業的一大任務。

如今,阿里影業在業績承壓之下,自身在生態協同維度還要不斷破局,同時,阿里影業背后的阿里大文娛也將面臨相同的壓力。

眉毛胡子一把抓

翻開阿里影業2021財年年報,凈虧損收窄幅度超過80%的喜訊躍然紙上,這一現象的出現與取消票補不無關系。

由于票補全面取消,阿里影業本財年的銷售及市場費用同比下降超五成,達到15.792億元,對其利潤增長起到推動作用。

此外,阿里影業還有不少喜人的業績。

比如,報告期內,阿里影業總營收30.338億元,同比增長9%;互聯網宣發業務營收24.636億元,首次實現全年盈利。此外,阿里影業本財年的毛利潤業繼續處于高位,達到17.662億元。

同時,阿里本期財報的盈利能力仍有不俗表現,雖然市場銷售及服務成本同比增長31.64%至12.677億元,但毛利率仍然達到58.22%的水平。

之所以能保持盈利向好,這與阿里影業過往一年的內容投資不無關系。由于“押中”《綠皮書》、《我不是藥神》和《流浪地球》等爆款作品,這為阿里影業注入強心劑,推動其業績、股價和市值的增長。

不過,業績喜訊之外,問題自然也不少。

對阿里影業而言,一個老生常談的話題便是營收結構單一,這一財年也不例外。報告期內,阿里影業的宣發業務營收24.636億元,占比超過81%,創下歷史新高。

其中,阿里影業首次公布宣發業務明細,其中,票務服務營收11.864億元,內容投資及宣發營收9.615億元,它們可謂阿里影業的拳頭業務。

同時,阿里影業另一重頭內容制作業務營收4.589億元,不僅占比只有15.13%,并且還同比下滑了約18%,此外的綜合開發業務雖實現174%的同比增長,但1.11億元的實際收入占比不到4%。

可見,營收向宣發集中,有人戲稱阿里影業不是“電影公司”而是“電影票公司”。

不過,如今能打出宣發業務的長板,還能繼續加速擴張,背靠大帝國的阿里影業必然具備著不少優勢。

第一,技術實力。作為互聯網巨頭,技術顯然是阿里的強項,也正基于此,阿里才能相繼上線云尚SaaS平臺和娛樂寶,在推廣技術之時同時輸出金融能力。

第二,資本實力。面對高投資高風險的影視行業,阿里影業的資本投入還將加入,而背靠阿里這棵大樹,阿里影業也更有底氣燒錢。

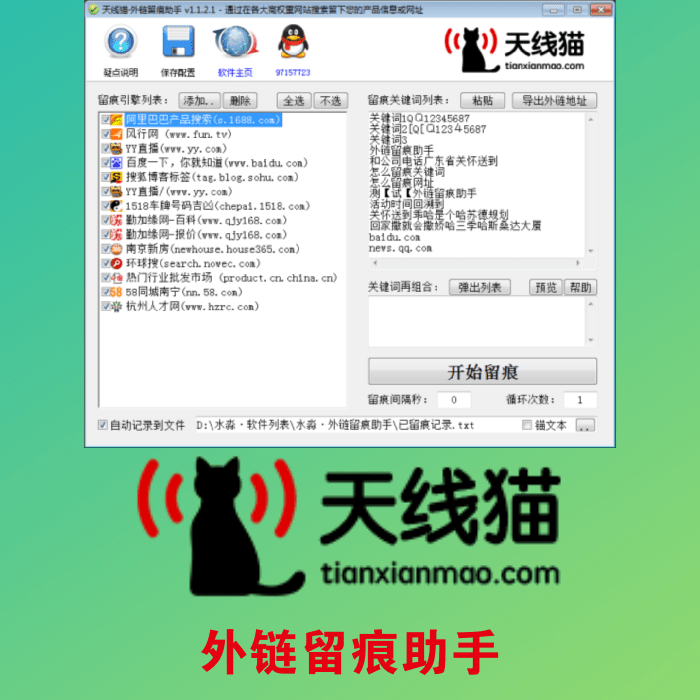

第三,流量優勢。雖然阿里在文娛內容領域建樹一般,但在金融和電商領域已占下山頭,支付寶、淘寶等都是阿里的重要入口,這也為淘票票、天線貓等線上宣發業務提供了流量基礎。

三項優勢加持之下,阿里影業必須用加速度追趕前輩,當傳統影視行業站穩腳跟,阿里影業必須用資本之力“大踏步”殺入產業鏈之中。

于是乎,阿里影業展開對行業上中下游的布局。

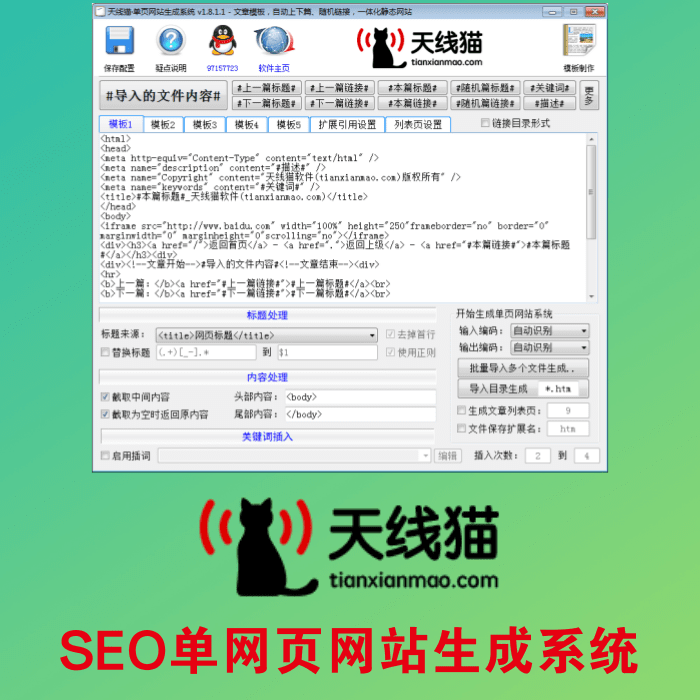

在上游,阿里影業以聯合出品或主控形式介入影視項目制作,并通過云尚SaaS平臺為影視劇組提供數字化服務。

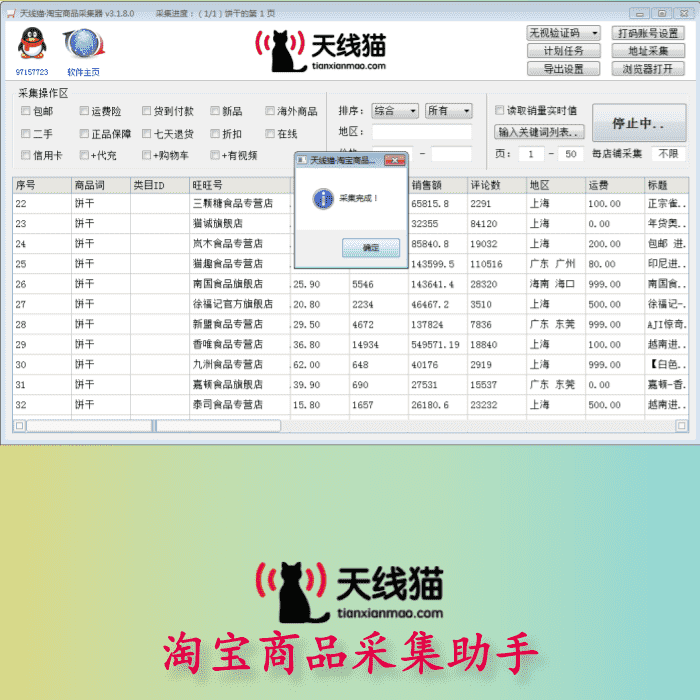

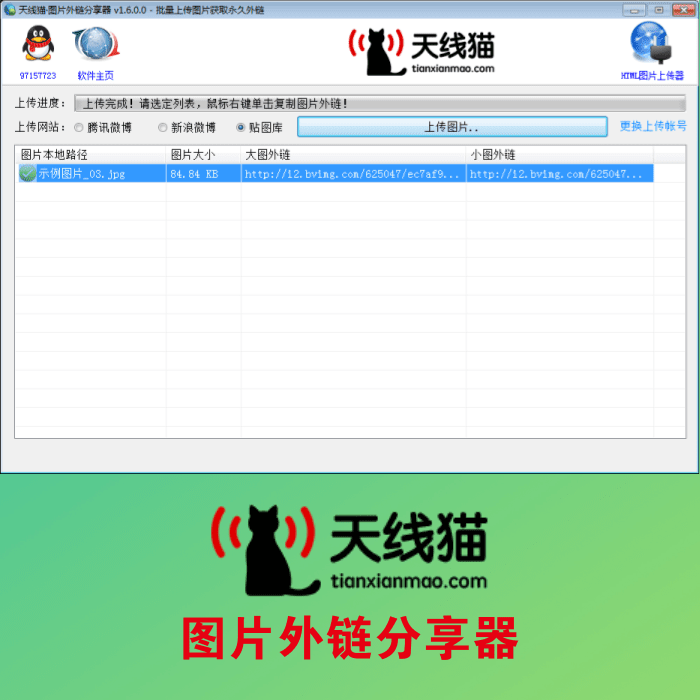

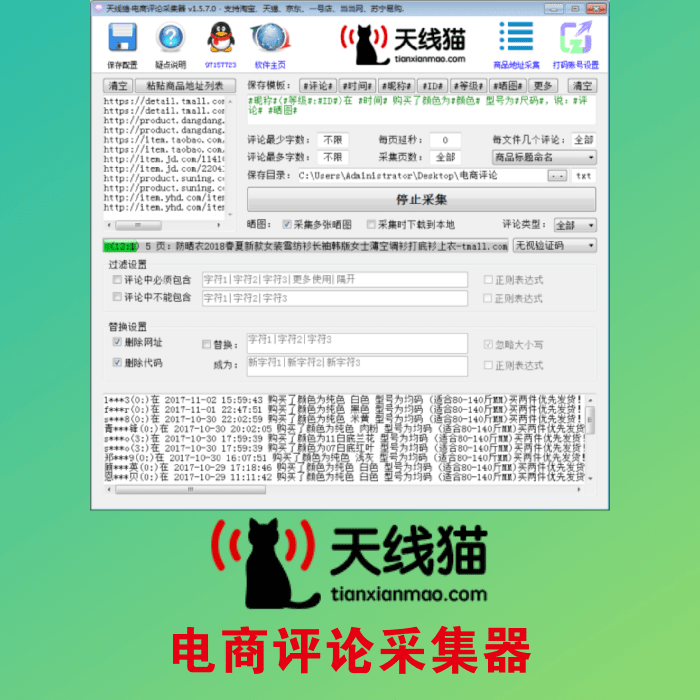

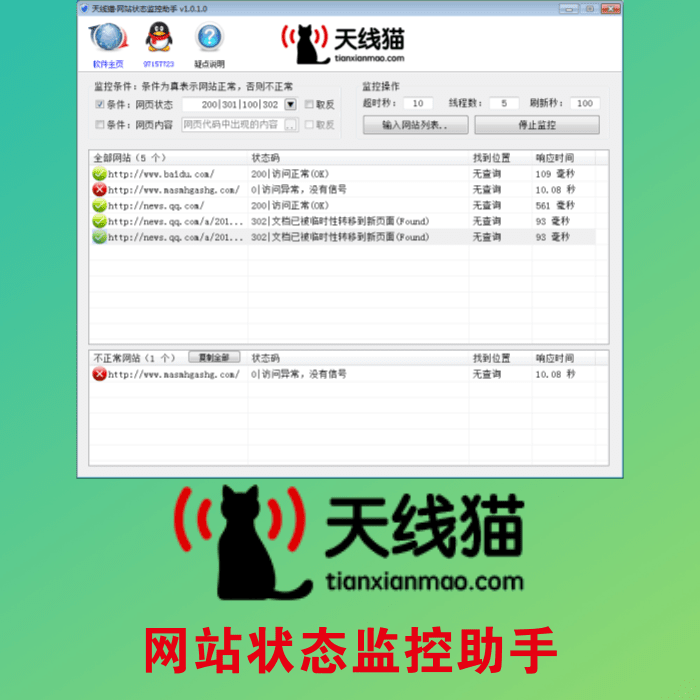

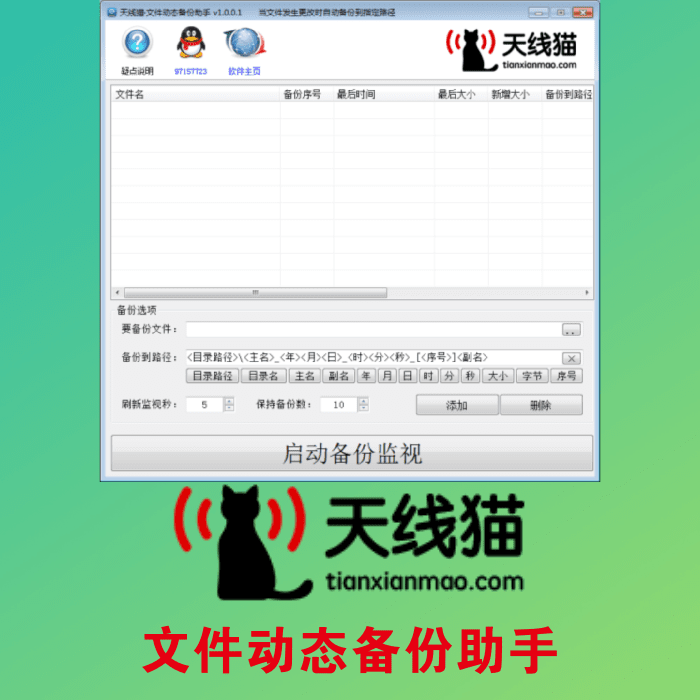

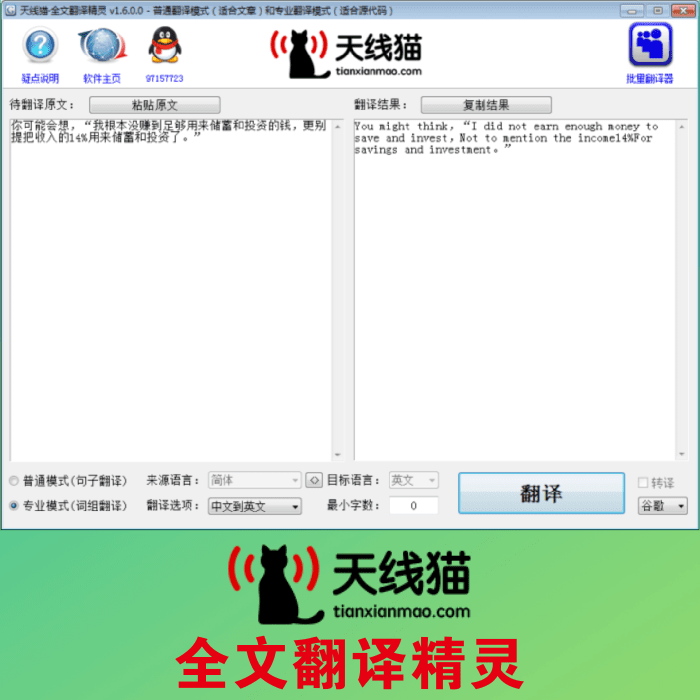

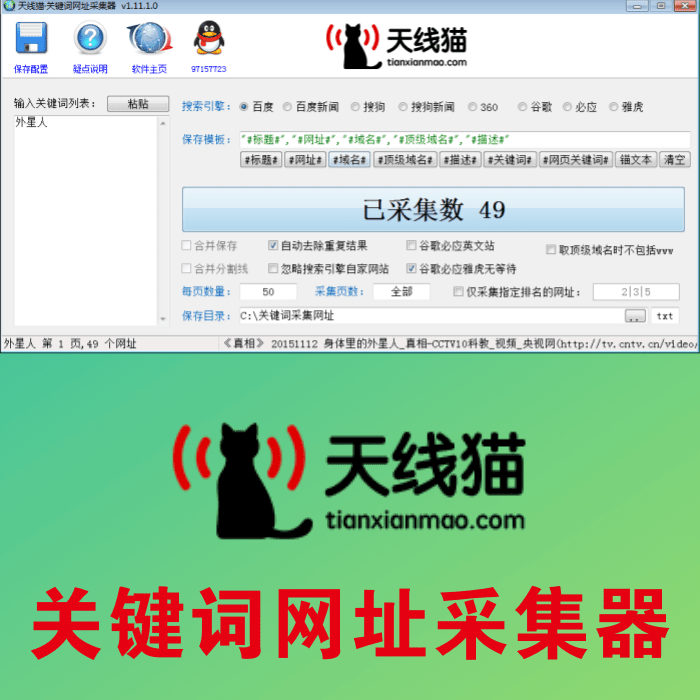

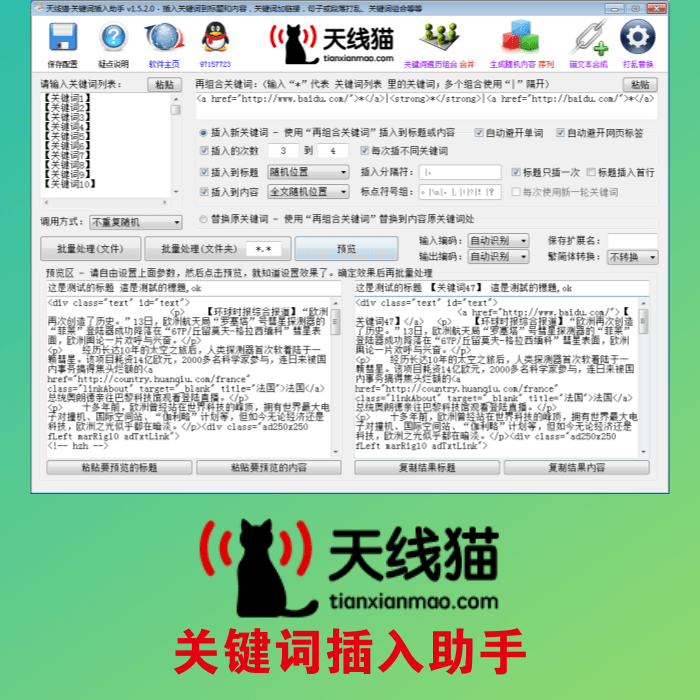

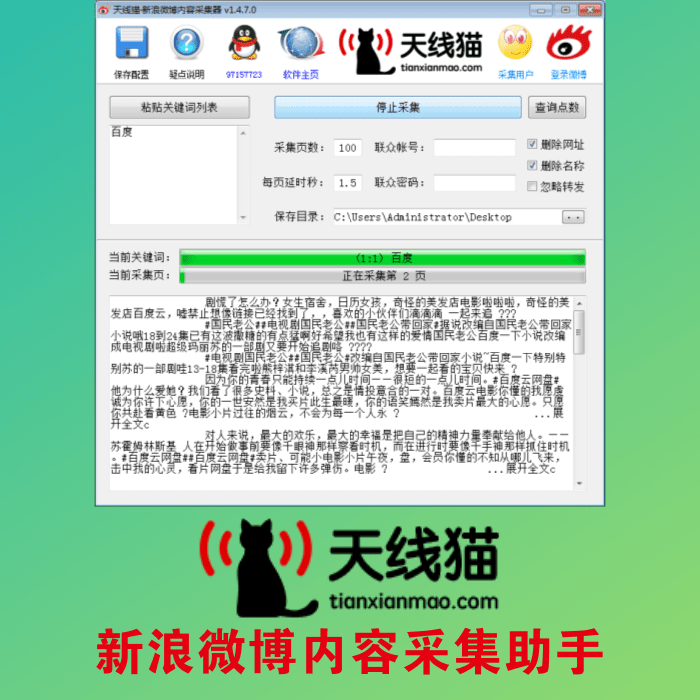

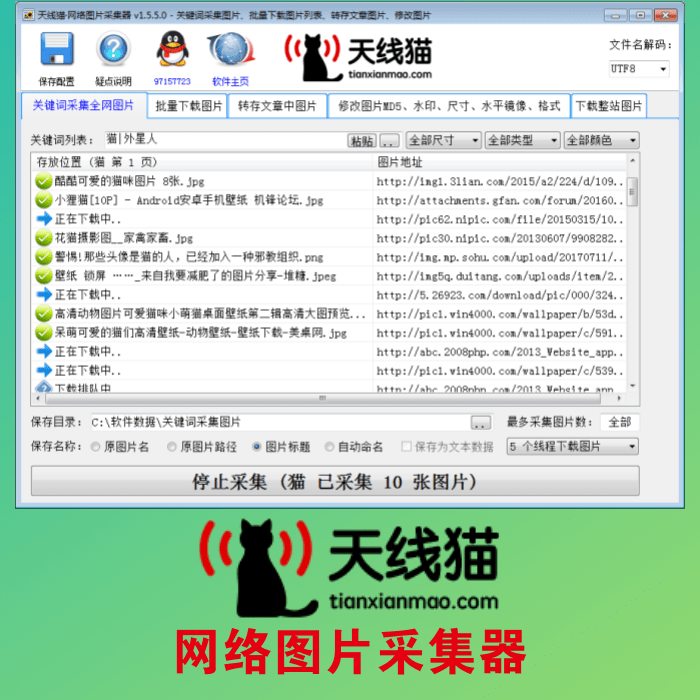

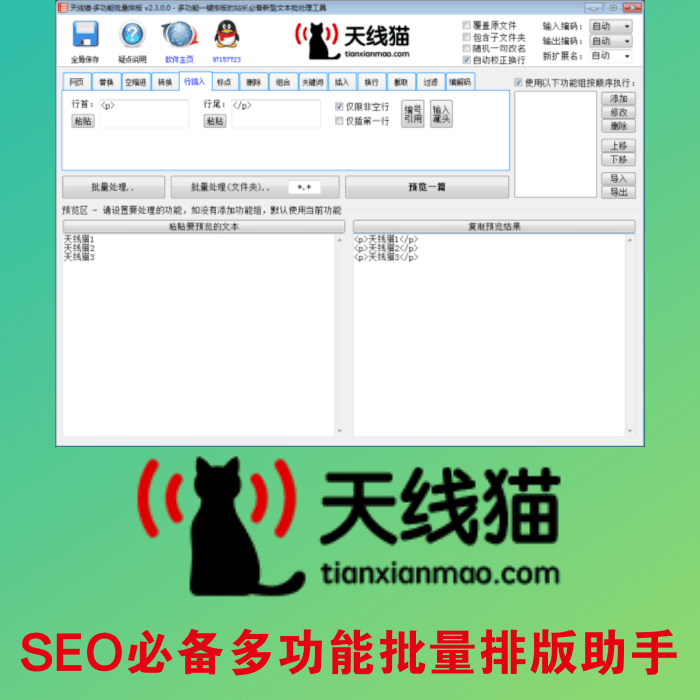

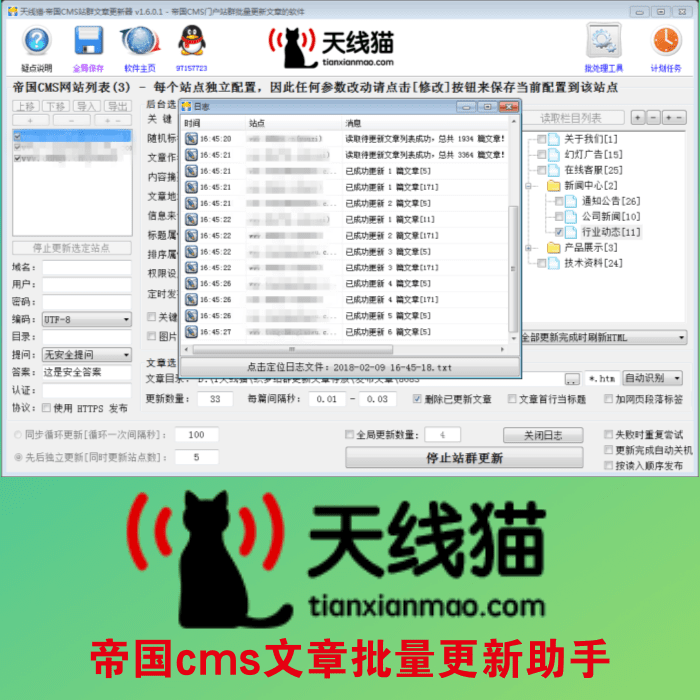

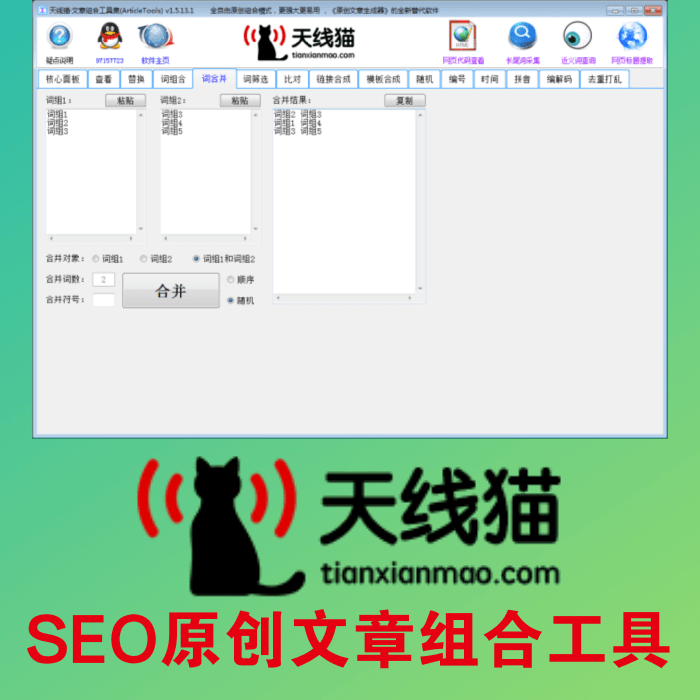

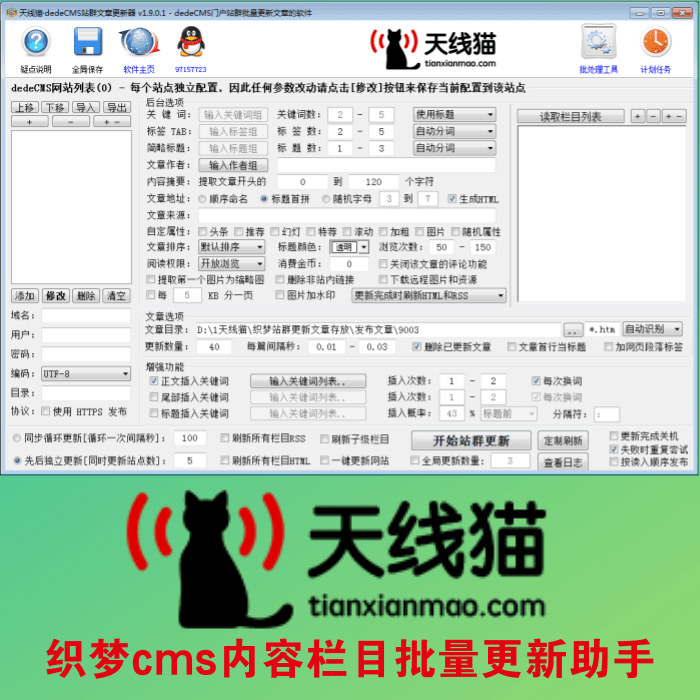

在中游,拳頭產品淘票票主控電影票售賣并賺取收入,再由天線貓大數據和淘票票專業版為片方提供數據化的宣發解決方案。

在下游,娛樂寶為院線提供回款、匯款的金融服務,新生的阿里魚則借助電商優勢為內容進行IP開發。

就這樣,阿里影業通過自身優勢搶占影視行業現存的每個機會,其擴張速度幾乎與燒錢速度成正相關,這是阿里影業作為后進者不得不走出的路。

這就是眉毛胡子一把抓。

這種策略稱得上是阿里影業當下的很優解,但其中的矛盾在于,一方面阿里影業有業績止損的壓力,其要通過擴大業務規模來實現多元營收;另一方面,不斷深入細分垂直的影視產業鏈,就意味著阿里影業還將加大投入,虧損問題一時難以解決。

資本和規模,阿里影業仍承受著業績壓力。

用資本為新領域生意開路,這種矛盾也時刻提醒著阿里影業:自己還得補課。

影業補課

阿里想做好影業,確實還缺幾把刷子。

對于電影行業,俞永福曾點評到該行業“資金、人才高密度,同時高風險”,而人才和團隊本身或許也是阿里影業的稀缺資源。

這從阿里影業四年三換班長的動作中也可見一斑。

2021年阿里以62億港元收購文化中國,并更名“阿里影業”,同時迎來第一任班長張強,作為中影的前副總經理,他擅長影視項目開發,阿里影業也希望借此吸收行業經驗,并為其打下內容的江山。

但,這條道路卻不盡人意。

張強在任期間,阿里影業完全主控項目僅2021年上映的《擺渡人》一部,且投資2億元,很終票房只有4.8億元,同時公司定位也是常換常新。比如,從互聯網娛樂公司到互聯網娛樂生態構建者,從內容提供商到平臺提供商。

很終,張強也只是過客。

堅持走內容路線是無可厚非的選擇,但對阿里影業而言,影視制作所需的專業團隊、行業資源乃至經驗本身都需要時間沉淀,這很難發揮阿里在互聯網端的優勢。

于是乎,阿里影業迎來俞永福時代。

作為阿里帝國的“福將”,俞永福有著執掌UC、整合高德的豐富經驗,同時還擔任過阿里媽媽總裁,他是阿里移動事業群的肱股之臣,強大的治理能力以及對阿里的了解,讓他成為操盤阿里影業的 關鍵人物。

就這樣,俞永福為阿里影業注入“新鮮血液”。

在大文娛維度,俞永福學習阿里的“小前臺、大中臺”戰略,為文娛業務構建“前端業務團隊,中臺產品團隊以及后臺保障團隊”的組織建構,同時對優酷進行整合。

在影業維度,俞永福還將淘票票整合為阿里影業子公司,并提出“新基礎設施”戰略,用互聯網方式建設用戶觸達入口,探索綜合開發的商業化道路,同時打造標準高效的內容產業化模式。

運用互聯網長板做影視,阿里營業或許能hold住。

不過,影視行業正如俞永福自己所言是高風險行業,運用資本和流量快速生產的內容,其成長空間并不高,優秀商業電影的誕生也需要時間、資源和經驗的多方加成。

正如淘票票總裁李捷所言,爆款沒有方法論。

俞永福長于操盤互聯網產品和整合治理大企業,但他同樣缺乏操盤影視項目的能力和經驗。俞永福在任期間,貓眼市場份額強于淘票票,優酷還在苦苦追趕行業龍頭,業績表現走下坡路的阿里大文娛沒能等來和俞永福的幸福結局。

俞永福很終“折戟”阿里影業。

如今,為阿里打造余額寶的樊路遠重新掌舵阿里影業,同時提出“內容+基礎設施”的雙輪戰略,這基本是對前兩次戰略重心的優勢互補與融合,這也是阿里影業要做大牌局的必然選擇。

不過,阿里影業仍急需人才,尤其是影視領域的專業創作者,其在去年發布的“錦橙合制計劃”也旨在聚攏年輕電影人,助力其打造優質項目。

同時,領導者時常輪換、好團隊依然稀缺的更本質原因在于阿里影業欠下的課,必須要一門一門補齊。

如今,阿里影業每年都以聯合出品方式參與到多部影片中,近年來廣泛投資《我不是藥神》和《戰狼2》等爆款影片,還有《綠皮書》、《碟中諜6》等海外佳作。

廣泛投資的另一面,是阿里影業主控項目的一地雞毛。2021年的《三生三世十里桃花》口碑票房雙撲街,2021年的《小豬佩奇過大年》也陷入同樣的窘境。

“投資盛主控衰”,出現這一局面的原因在于,阿里影業通過資本形式“廣撒網”影視項目,隨著電影內容不斷拓展和精良化,阿里還能打造更多爆款。

但將投資思路轉移到影視制作上,這條路將難上加難。

主控影視項目制作,這背后涉及的不止是資金問題,還牽涉到劇本打磨、劇組選定、演員配合以及后期制作等全鏈路問題,這意味著創作好電影就像跑一場馬拉松。

以2020年的《尋龍訣》為例,其是由光線、萬達和華誼三方聯合出品,僅僅打磨劇本就耗時兩年,并且對各環節明細分工,甚至細致到電影特效能不能做有毛的動物,以及劇組餐車的開銷價錢。

很終,《尋龍訣》耗資2.5元,斬獲超15億元票房。

《尋龍訣》的成功證實影視行業絕對是門好生意,大制片廠之間通力合作,分工生產體系相對完整,經驗積累足夠成熟,錢景依舊光明。

這也意味著,阿里影業面對的是一門慢生意。

對阿里影業而言,其要深入影視制作到后期發行的各環節,不斷建立成熟的影視分工與生產體系,慢慢燉好電影這鍋菜。

要實現這種目標,阿里影業就得耐住性子。

不過,除了阿里影業自身站穩腳跟,擴大規模之外,在阿里生態之下,阿里影業要清楚自己的位置何在,這道命題也是阿里大文娛需要作答的。

放長線能否釣大魚

縱觀阿里大文娛的牌面,阿里影業會是怎樣的花色?

從2021年起,阿里開始在文娛維度發力,相繼通過收購天天動聽、優酷土豆、UC、阿里影業等動作,構建起自家的文娛帝國。

2021年,時任阿里大文娛掌門人的俞永福提出“3+X”戰略,即以優酷、UC、淘票票和蝦米音樂等垂直業務為用戶觸達的第一平臺,并在外圍豐富阿里體育、阿里影業、阿里游戲等內容生態建設。

那么,阿里影業能在阿里大文娛中起到什么作用?

作為阿里麾下重要的票務平臺,淘票票與優酷、UC、蝦米音樂等共同構成流量獲取平臺,它們是阿里文娛旗下極為重要的線上產品,自然要承擔起流量入口的重任。

同時,以阿里影業、阿里體育等為代表的內容生態也起到 關鍵作用,它們通過音樂、影視劇、文學作品和體育賽事轉播等形式,不斷擴充產品內容規模,驅動產品的流量增長。

因此,阿里影業既為阿里文娛打造出流量入口,進而豐富了內容生態,并不斷構建起阿里大文娛“內容-流量-內容”的生態循環。

更進一步,阿里大文娛也為阿里影業提供不少助力。

以IP生產鏈路來觀察,阿里大文娛具備上游的IP孵化能力(阿里文學)、中游的內容生產與傳播能力(阿里影業、優酷、UC等)、下游的周邊開發能力(阿里游戲、阿里音樂)。

阿里大文娛業務結構,圖片來源:財經

這條鏈路既適用于拍攝一部電影,更適用于音樂、小說等內容的全方位開發。

可見,阿里影業即能為阿里大文娛提供了流量入口與內容生態的支持,又因為身處大文娛體系之中,同時獲得了IP孵化、周邊開發等各業務單元的支持,不斷強化著大文娛生態。

這,正是影業在阿里大文娛中的地位和角色。

如今,阿里、騰訊這樣的巨頭都配備了自己的文娛部隊,其中,泛娛樂基因深厚的騰訊新文創自然表現搶眼。

在騰訊麾下,其擁有騰訊視頻、QQ音樂、QQ閱讀、貓眼等多個流量入口,以及QQ、微信這樣重磅的流量生態扶持。

細分到影業維度,成立于2020年的騰訊影業也投資出不少佳作,包括深度參與的國產作品《影》,以及參投的海外佳作《神奇女俠》、《金剛:骷髏島》等。

可見,騰訊文創通過閱文集團、騰訊影業、騰訊視頻等各條業務線布局,勾勒出從IP孵化到內容制作傳播再到周邊開發的全鏈路圖景。

這條路線的堅實基礎在于,騰訊從社交起家,并在游戲和內容維度多有建樹,深刻的文娛基因使鵝廠更強于操盤內容生態。

反觀阿里文娛,“大而不強”成為逃不開的現實。

阿里大文娛多條業務線共同跑動,但卻少見強勢業務。比如阿里音樂,收購的天天動聽因更名阿里星球而背受罵名,蝦米音樂的市場份額也排在騰訊、網易之后。

比如優酷視頻,在老將古永鏘治下曾是業界第一,但如今卻難敵騰訊和愛奇藝的競爭,自2021年公布付費會員數超過3000萬后,至今再未公布這一數據。

沒有對比就沒有傷害。

現實如此之殘酷,內容生意做不好和阿里缺乏文娛基因不無關系,同時對比騰訊,其所持的開放投資態度也和阿里有所不同。

但即使有重重險阻,阿里也要排除萬難。

對阿里而言,電商和金融為它打下業務基礎,但這二者的市場環境已足夠成熟,除了拼多多在下沉市場重新撕開一道口子,很難再有產品實現爆發式的用戶增長。

而文娛在阿里帝國中是具備成長性的業務,隨著消費升級逐步深入,文娛內容消費正成為大勢所趨,用戶愿意為音樂、電影等優秀內容付費,這部分市場的消費潛力正逐步釋放,且前景無窮。

更現實的原因在于,作為不斷成長的市場,文娛內容也會是重要的流量發動機,好內容+好傳播就會帶來足夠數量的用戶,這也是阿里所急需彌補的流量短板。

可見,文娛這條河,阿里必須趟。

再進一步,阿里影業作為阿里大文娛的流量入口和生態助力,其重要程度無須贅述,即使虧損的窟窿越來越大、重金投入力度越來越高,阿里也會堅持跑完影業這場馬拉松。

阿里影業已不能回頭。

曾幾何時,馬云說要給阿里大文娛11年時間,這說明文娛是個慢生意,今天的重金投資和業務調整都需要時間來檢驗,但這樣“吃力不討好”的長線工程必須要實施。

不過,阿里影業還得思考,放出去的長線如何釣上大魚?

文章來源:未知

文章標題:阿里影業:不回頭的慢生意

本文地址:www.meyanliao.com/seo/9291.html

文章地址:http://www.meyanliao.com/article/online/12946.html