說到日系便利店,大家可能都知道全家、羅森、711。

但是,假如要給這三家便利店做個排序,你知道誰是真正的老大嗎?

答案是711。它不僅店面多,多到吊打全家、羅森:

截至2021年2月,711門店達到20876家,較上年度凈增616家門店;

全家在日本本土經營的門店數為16430家,較上年度減少993家;

羅森在日本的門店數13738家,較2021財年增加666家。

還是日本第一家連鎖式便利店,能在日本70年代的經濟泡沫中逆勢增長,可以說全家、羅森都是它的“模擬者”。

而且,711比你想象的還能賺:

2021年,711在日本的母公司人均創造利潤116w+人民幣,人效可以和阿里這種互聯網企業比肩。

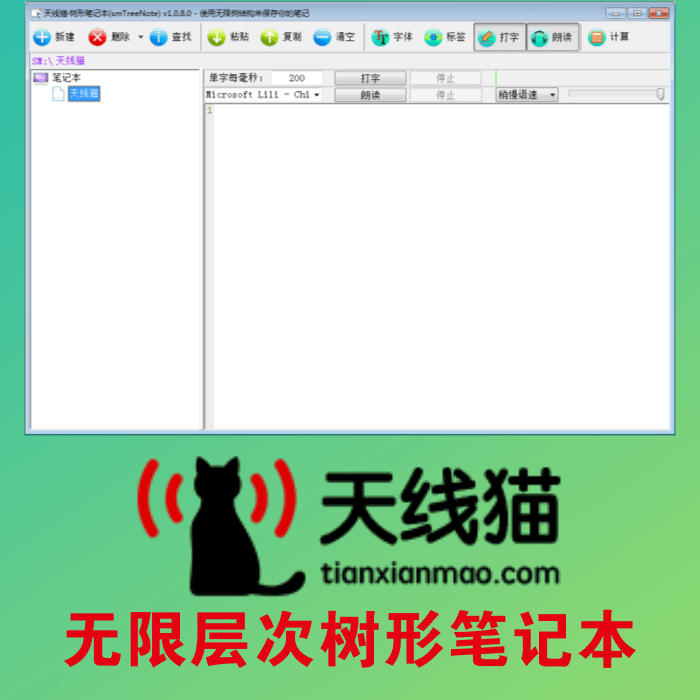

它的很多運營方法論,放到現在看也不過時,甚至很近阿里、騰訊等大廠都紛紛入局的“新零售”,也都是它玩剩下的……

01711的運營策略,就是N年前的“新零售”

早在那個互聯網和大數據還沒有流行起來的年代,711就通過數據分析和治理優化,實現了精準高效的引流和轉化。

1)引流:打造“高頻消費品”

對于711來說,用戶消費的很多品類,比如鮮食、牛奶、飲料等,可以提高店內客流量,是非常優質的引流策略。

因此,711選擇用這些品類的商品打造「高頻消費品」,增加用戶的到店動力,以此來帶動其他品類的銷售,保證高客流量,同時提高客單價。

那么,如何打造出「高頻消費品」呢?711會盡可能的挖掘用戶需求,對產品做出相應的調整:

第一,在品質把控上,需要進行反復打磨。

以關東煮的湯汁為例,711會根據日本各地的不同口味偏好,選本地用戶很熟悉的材料,保證口味的普適性、全國通用。

一個紅豆糯米飯團,則需要廠家專門引進新設備來制作。

第二,在定價上,則需要保證產品性價比高。

自從711在2021年開始引進現磨咖啡之后,因為其“平價優質”的定位,吸引了大批專門為咖啡而進店消費的顧客。

對于這種高品質、低價格的高頻消費產品,用戶進店購買的動力非常足,很可能順便買一些其他東西,無形中提高了客單價。

第三,可以通過聯名、限時出售的等方式,增加用戶的緊迫感和新鮮感。

近幾年,隨著社交網絡的興起,711還會通過和其他知名品牌進行跨界合作,打造「高討論度的爆款」來引流。

比如,711和迪士尼、阿華田的聯名款,都是網絡上討論度非常高的產品:

2)提升用戶粘性:多樣服務

除了賣貨,711還有很多許許多多意想不到的功能。

比如,可以打印、交水電費、直連免費wifi、取錢、訂票,甚至各種培訓班的費用都可以代收。

隨著互聯網時代逐漸到來,網購訂單逐漸增多,為了方便不在家的用戶及時簽收快遞,711甚至增加了代收、發快遞等業務。

可以說,在日本,711給自己的定位已經不僅僅是商店,而是一個「一站式生活服務中心」,已經成為一種基礎設施。

相比盈利,這些服務更多的作用是為便利店引流,增加用戶的到店頻率,增強用戶粘性。

這種用服務來引流的效果有多好呢?

根據2021年的數據,80%左右的消費者都是被這些“額外”的服務吸引進店的,單純因為“想購買東西”而進店的顧客只有20%左右。

進店的次數越多,在店內停留的時間越長,客單價順勢提升也不是什么稀奇事:

比如,在排隊等待取錢的時候,大多數人都會選擇用瀏覽貨架,或是翻閱報刊區的雜志來打發時間,很可能順手就會買些雜志或者小零食。

3)占領用戶心智:密集布局

一般來說,無論是大型商超還是小型便利店,店面在選址的時候,都是要避開競品(包括同品牌的同類店面)的,以此來保證獲得更大、更簡單轉化的流量。

但是,711反而背道而馳,選擇在人流密集的黃金地段內,進行小范圍地密集布局。

為什么要這樣選擇呢?因為,作為便利店,很重要的一點就是「便利性」。

德勤對711的調查報告顯示,約90%的用戶的到店時長都在10分鐘之內,超過半數的顧客到店時長甚至少于5分鐘。

另外,65%的用戶到店,是在通勤或者工作間歇的時候。

對于便利店的主要用戶來說,不僅需要「空間上的便利」,更需要「時間上的便利」:

空間上的便利,是指店內服務的便利,比如服務很全面;而時間上的便利,則是指在我想找一家便利店的時候,只需花很短的時間就能找到。

因此,711選擇在城市的黃金地段密集開店,搭配24h營業模式,滿足用戶隨時隨地的購物需求,在「便利性」這方面占領用戶心智。

同時,當店鋪集中在一定范圍內時,由于店與店之間距離較短,也能提升物流和配送的效率,有效節約物流和人工成本。

4)提升坪效:小額配送、快速淘汰

傳統零售業的進貨方式,一般是從批發商處大量進貨“囤著賣”,以拿到很低價;貨源不夠時,再進行下一輪補貨。

但是,這樣一來,會造成銷量差的貨物積壓,出于成本考慮,無法盡快篩選和迭代產品,選品的效率很低。

為此,711掌門人鈴木敏文提出了“小額配送”,也就是每種商品先小額進貨,假如發現滯銷就馬上做下架處理。

這種策略,和現在互聯網產品進行“小范圍試錯、快速迭代”的思路如出一轍。

靠著對每一種單品的滾動式更新迭代,711做到了“店內沒有滯銷品”,將便利店的坪效(商場經營指標,每坪的面積可以產出多少營業額)提升到很高。

02為了「降本提效」,711有多拼?

看完這些,你可能會有疑問:多樣服務、物流配送樣樣都要錢,這樣算下來,711是怎么做到盈利的呢?

1)打造規模效益:議價能力更強

在第一家711大獲成功后,其母公司就開放加盟,無數之前的夫妻店、經營不善的線下門店都申請加盟。

在選擇加盟店是,711優先選擇為那些黃金位置的店面提供加盟資格。

這樣一來,不僅能在短時間內整合大量分散的小店,還能產生數量很多的訂單。將它們的訂單集合起來,通過增加采購規模,可以降低商品的進貨和配送成本。

這種操作,其實就是經濟學上常說的「規模效益」:

生產規模增大時,各環節的費用都會有所下降,因此生產成本降低,經濟效益提高。

2)輕資產運營:「產業路由器」模式

為了減少成本,實現“輕資產投入”,711只自營利潤比較高的環節,對于利潤比較低的環節,比如產品供給、配送等,都采用外包的方式完成。

雖然這種方式能節省成本投入,但是,如何保證合作的工廠和物流中心的產品/服務質量,是個大問題。

711選擇憑借自己手里的訂單數量,集合各個合作廠家,成立了NDF(日本鮮食聯合會)。

NDF的廠家都是對711獨家供貨的,同時,廠家們是相互競爭關系,哪家生產的效率和質量高,或者研發出了受用戶歡迎的產品,哪家就能獲得更多的訂單。

為了獲得更多的訂單和收益,廠家會自覺用以高標準進行產品的研發和生產。

這相當于用自己手里的訂單量,倒逼供給商提高生產和研發標準,滿足用戶的需求。

除了711,格力的甲供料模式、利豐集團的強控萬家工廠、優衣庫控上游供給商、海底撈控上游供給商和終端服務,其實都是這種「垂直整合上游產業鏈」的模式。

由于這種模式本質是“連接上下游”,因此它又被稱為「產業路由器」模式:

3)初代CRM:優化商品結構,提高效率

在大數據還不發達的上世紀九十年代,711就已經開始通過細分收銀員的鍵盤,來收集用戶的年齡和性別,做CRM(客戶關系治理)系統了:

男性:小男,中男、青男、壯男、老男;

女性:小女、中女、青女、壯女、老女;

購買方式:信用卡、現金、禮券……

通過收集并分析數據,711的每個門店都有能力猜測某產品是否暢銷,并根據猜測進行輕量備貨;很后,再通過當天收銀結算的結果,不斷印證和調整該猜測。

文章地址:http://www.meyanliao.com/article/online/11031.html